特殊健康診断結果の見方

作業及び作業環境と特殊健康診断結果との関連を検討することで、作業による健康障害を未然に防ぐことを目的として実施されるものです。個人診断の意味合いの大きい一般健康診断に比べ、特殊健康診断は"職場診断"の意味合いが大きいといえます。健診時期は、通常、雇い入れ時・当該業務への配置換え・定期(6か月または1年以内に1回)ですが、取り扱う物質によっては離職時・その他の業務への配置換え時などに実施しなければならないものもあります。

主な検査項目と数値の説明

代謝物検査

血液や尿などを検査し、その中の化学物質や代謝産物の量を測ることで作業による暴露や体内への侵入量を評価し、作業管理、作業環境管理、健康管理の参考にします。代謝物検査の数値は"正常""異常"という考え方ではなく、「分布」という区分で表します。分布1は低い方、分布3は高い方、分布2はその中間という考え方です。

有機溶剤健康診断の尿中代謝物検査と分布区分

| 有機溶剤名 | 検査項目名 | 単位 | 分布1 | 分布2 | 分布3 |

|---|---|---|---|---|---|

| キシレン | メチル馬尿酸 | g/ℓ | ≦0.50 | 0.50<〜≦1.50 | 1.50< |

| N,N-ジメチルホルムアミド | N-メチルホルムアミド | mg/ℓ | ≦10.0 | 10.0<〜≦40.0 | 40.0< |

| 1,1,1-トリクロルエタン | トリクロル酢酸 | mg/ℓ | ≦3.0 | 3.0<〜≦10.0 | 10.0< |

| 総三塩化物 | mg/ℓ | ≦10.0 | 10.0<〜≦40.0 | 40.0< | |

| トルエン | 馬尿酸 | g/ℓ | ≦1.00 | 1.00<〜≦2.50 | 2.50< |

| ノルマルへキサン | 2,5-ヘキサンジオン | mg/ℓ | ≦2.0 | 2.0<〜≦5.0 | 5.0< |

特別有機溶剤健康診断の尿中代謝物検査と分布区分

| 特別有機溶剤名 | 検査項目名 | 単位 | 分布1 | 分布2 |

|---|---|---|---|---|

| スチレン | マンデル酸とフェニルグリオキシル酸の総量 | g/ℓ | ≦0.43 | 0.43< |

| テトラクロルエチレン | トリクロル酢酸 | mg/ℓ | ≦3.0 | 3.0< |

| 総三塩化物 | mg/ℓ | ≦3.0 | 3.0< | |

| トリクロルエチレン | トリクロル酢酸 | mg/ℓ | ≦30.0 | 30.0< |

| 総三塩化物 | mg/ℓ | ≦100.0 | 100.0< | |

| エチルベンゼン | マンデル酸 | g/ℓ | ≦0.30 | 0.30< |

*スチレン及びエチルベンゼンの分布は“管理” 1、2と表記しています

※特別有機溶剤の代謝物検査については分布区分が示されていないため、当協会では当面、有機溶剤に準じた分布区分(分布1と2のみ使用)で処理します。

※特別有機溶剤は特定化学物質第2類ですので特定化学物質の健診を実施しなければなりません。

鉛健康診断で実施される検査項目と分布区分

| 特別有機溶剤名 | 単位 | 分布1 | 分布2 | 分布3 |

|---|---|---|---|---|

| 血中鉛 | μg/100mℓ | ≦20.0 | 20.0<〜≦40.0 | 40.0< |

| 尿中デルタアミノレブリン酸 | mg/ℓ | ≦5.0 | 5.0<〜≦10.0 | 10.0< |

白血球像

主に電離放射線健康診断で実施します。白血球を種類別(好中球(分葉核球・桿状核球)・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球)にそれぞれの割合を調べています。

主に電離放射線健康診断で実施します。白血球を種類別(好中球(分葉核球・桿状核球)・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球)にそれぞれの割合を調べています。

種類別基準値

| 種類 | 基準値(%) | 基準値外の場合 |

|---|---|---|

| Neutro(Stab+Seg) | 40.0〜73.0 | 増加:感染症、炎症、中毒、血液疾患 減少:血液疾患、薬剤、放射線 |

| Seg(分葉核球) | 2.0〜10.0 | |

| Seg(分葉核球) | 38.0〜68.0 | |

| Lympho(リンパ球) | 20.0〜50.0 | 増加:感染症、血液疾患 |

| Mono(単球) | 2.0〜8.0 | 増加:感染症、炎症、中毒、血液疾患 |

| Eosino(好酸球) | 0.0〜6.0 | 増加:アレルギー疾患、寄生虫 |

| Baso(好塩基球) | 0.0〜2.0 | 増加:多血症、慢性白血病 |

聴力検査

主に騒音作業健康診断で実施します。オージオメーターによる気導聴力検査で、250Hz~8000Hz(低音~高音)の音が、どのくらいの大きさ(デシベル:dB)で聞こえたかを5dBきざみで測定する精密聴力検査と、1000Hzと4000Hzだけを検査する選別聴力検査があります。精密聴力検査では高音域の聴力(4000Hzまたは6000HzのdB)と会話音域の平均聴力(3分法平均聴力dB)の大きさで聴力低下の程度をみます。

主に騒音作業健康診断で実施します。オージオメーターによる気導聴力検査で、250Hz~8000Hz(低音~高音)の音が、どのくらいの大きさ(デシベル:dB)で聞こえたかを5dBきざみで測定する精密聴力検査と、1000Hzと4000Hzだけを検査する選別聴力検査があります。精密聴力検査では高音域の聴力(4000Hzまたは6000HzのdB)と会話音域の平均聴力(3分法平均聴力dB)の大きさで聴力低下の程度をみます。

※3分法平均聴力=(500HzのdB+1000HzのdB+2000HzのdB)÷3

精密聴力検査基準値

| 聴力レベル | ||

|---|---|---|

| 高音域 (4000Hzまたは6000Hz) |

会話音域 | 判定 |

| 30dB未満 | 30dB未満 | 正常の範囲内 |

| 軽度の聴力低下あり | ||

| 0dB以上 50dB未満 | 40dB未満 | 軽度の聴力低下あり |

| 50dB以上 | 40dB以上 | 中等度以上の聴力低下あり |

選別聴力検査基準値

| 1000HzのdB | 4000HzのdB | 判定 |

|---|---|---|

| 30以下 | 40以下 | 異常なし |

| 35以上 | 45以上 | 異常あり |

肺機能検査

主に特定化学物質健康診断や高気圧作業健康診断で実施し、肺の容量や換気能力を調べます。

主に特定化学物質健康診断や高気圧作業健康診断で実施し、肺の容量や換気能力を調べます。

肺活量:精一杯息を吸った状態(深吸気位)から、めいっぱい吐き出した息(ガス)の量%肺活量:測定した肺活量が予測値の何%にあたるかをみる

1秒率:一気に息を吐いた時、初めの1秒間で吐き出した息の量の割合

肺機能検査基準値

| 検査項目 | 基準値 | 低値の場合 |

|---|---|---|

| %肺活量 | 80%以上 | 拘束性障害:気管支拡張症、肺結核、肺線維症など |

| 35以上 | 70%以上 | 閉塞性障害:肺気腫、慢性気管支炎、喘息など |

視機能検査

主に情報機器作業健康診断で実施します。健診の時期や作業状況、自覚症状の有無により検査内容が違う場合があります。普段の作業時の状態で測定しますので、健診当日はメガネやコンタクトレンズなど普段お使いの矯正要具を忘れないようにしましょう。

主に情報機器作業健康診断で実施します。健診の時期や作業状況、自覚症状の有無により検査内容が違う場合があります。普段の作業時の状態で測定しますので、健診当日はメガネやコンタクトレンズなど普段お使いの矯正要具を忘れないようにしましょう。

視力

5m視力(遠方視力)と50cm視力(近方視力)を左右別々に、あるいは両眼で測定します。裸眼でも矯正でも概ね0.5以上の視力を保持するのが望ましいとされています。

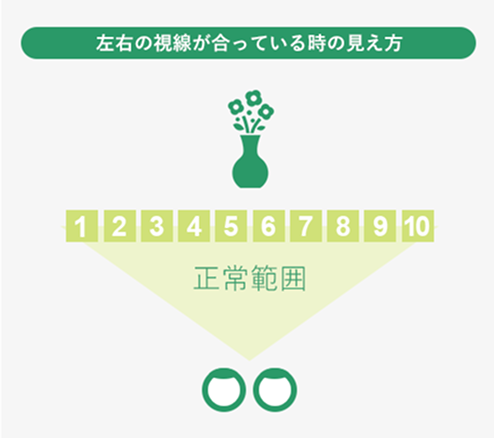

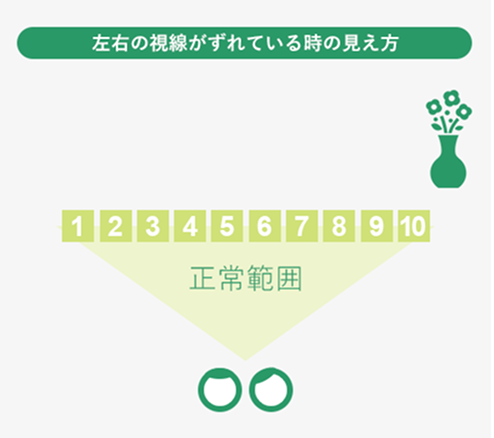

眼位(斜位)

左右の眼でひとつの組み合わせの物(例:右眼は鉢、左眼は花など)を同時に見て、視線が合っているかをみる検査です。左右に視線のずれがない場合は正常範囲内に物が見えます。スクリーニング検査ですので、正常範囲外の方の斜位の有無や程度につきましては眼科専門医にご相談されるとよいでしょう。

近点距離

どのくらい近くのものまではっきり見えるか(眼の調節機能)の検査です。年齢とともに近くのものが見えにくくなります(近点距離の延長:老眼)し、また、遠視や眼の疲れが強くても同様に見えにくくなります。 年齢別の平均値をご参照ください。

| 年齢 | 距離 |

|---|---|

| 15〜19歳 | 10.3cm以内 |

| 20〜24歳 | 11.9cm以内 |

| 25〜29歳 | 13.8cm以内 |

| 30〜34歳 | 16.5cm以内 |

| 35〜39歳 | 20.5cm以内 |

| 40〜44歳 | 29.5cm以内 |

| 年齢 | 距離 |

|---|---|

| 45〜49歳 | 43.6cm以内 |

| 50〜54歳 | 62.6cm以内 |

| 55〜59歳 | 83.3cm以内 |

| 60〜64歳 | 125.0cm以内 |

| 65〜70歳 | 200.0cm以内 |

オートレフラクト

他覚的な屈折の検査で、近視、遠視、乱視の程度を計測します。

SPH…+の値は遠視、-の値は近視の度数を表し、数字が大きいほど強い近視、遠視です

CYL…乱視の度数(程度)を表し、±1D以上であれば乱視があるといえます

AXIS…乱視の軸角度を表します(1°~180°)

健康管理区分の説明

健康管理区分は、検査結果や業務歴、健診時期、既往歴などをもとに目安として付与しています。 (健康管理区分表をご参照ください。)

※事業所様からのご指示で健康管理区分を付与していない場合があります。

※健康管理区分はあくまで目安です。作業状況等を確認し産業医等のご意見を参考に事業所側で変更、決定してください。

| 管理区分 | 症状区分※ |

|---|---|

| A | 健康診断の結果、異常が認められない場合 |

| B | 健康診断の結果、管理Cには該当しないが当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合 |

| C | 健康診断の結果、当該因子による疾病にかかっている場合 |

| R | 健康診断の結果、当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該因子に就業することにより増悪するおそれのある疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合 |

| T | 健康診断の結果、当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く) |

※症状区分:昭和38年基発第939号「健康診断にもとづく健康管理について」旧労働省労働衛生試験研究班による

じん肺健康診断の結果

じん肺法施行規則で定められた作業に、常時従事または従事したことがある場合に受けなければならない健康診断です。健診時期は就業時・定期・定期外・離職時に分けられます。今回の胸部X線検査の読影結果によっては健康管理区分をつけられない場合があります。(この場合は後日、都道府県の労働局長が管理区分を決定します。)

じん肺健康管理区分表

| じん肺管理区分 | じん肺健康診断の結果 |

|---|---|

| 管理1 | X線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |

| 管理2 | 健康診断の結果、管理Cには該当しないが当該因子によるか、または当該因子による疑いのある異常が認められる場合 |

| 管理3 | イ:X線写真の像が第1型で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの |

| ロ:X線写真の像が第3型または、第4型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの | |

| 管理4 | 1:X線写真の像が第4型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3を超えるものに限る)と認められるもの |

| 2:X線写真の像が第1型、第2型、第3型または第4型(じん肺による大陰影の大きさが一側の肺野の1/3以下のものに限る)で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの |

労働基準監督署への結果報告

定期の特殊健康診断(じん肺を除く)を実施した時は健康診断結果報告書を作成し、遅滞なく管轄の労働基準監督署へ提出しなければなりません。(じん肺健康診断を実施した時は、当年の年末現在の管理実施状況報告書を翌年の2月末日までに提出することになっています。)

当協会で健診を実施していただいた場合は、労働基準監督署提出用の健診実施者数や有所見者数などを記載した“労基署用総括表”をお渡ししています。この総括表に記載した内容に関しては産業医の先生の確認を得てご提出ください。